「情報収集ってかなり時間がかかって、キリがない」

「他の記事と類似した内容になるし、どんな情報を集めればいいんだろ…」

このように感じているWebライターは、有益な情報を集めれば良いと思っていませんか?

実はWebライターの情報収集は、有益な情報のみ集めれば良いわけではありません。

本記事では、プロ実践の最低でも2倍効率化する以下のポイントについて、解説します。

上記によりユーザーの労力や時間を削減する情報を短時間で集められ、そして他の記事にないレベルまで深堀りした記事を作成できます。

また記事の最後の方で執筆スピードを2倍にするコツを紹介するので、情報収集を軸にして報酬UPも可能です。

Contents

プロ実践!Webライターの情報収集を最低でも2倍効率化するポイント

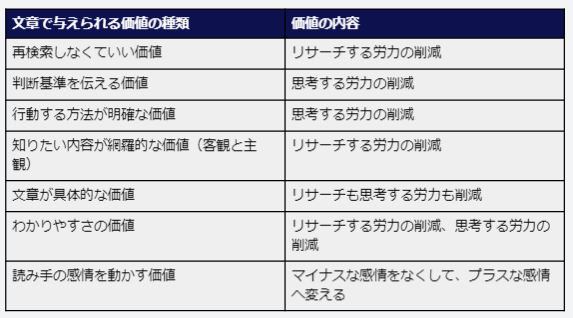

文章で提供できる7つの価値を知る

情報収集する際、有益な情報を調べようとするのはそもそも間違いです。というのも、ターゲットや狙うキーワードによって、ユーザーが有益な情報を求めていない可能性があるからです。

では、文章においてどのような情報で価値を与えられるのかと言うと、下記のような種類があります。

要はこれらの価値を満たすために、情報収集すればOKです。それより価値を満たせる文章がユーザーの問題解決を促し、行動してもらえる文章の基礎になります。この7つの価値を知ってから情報収集しないと、フルイの穴が大きい状態なので、時間がムダになってしまいます。

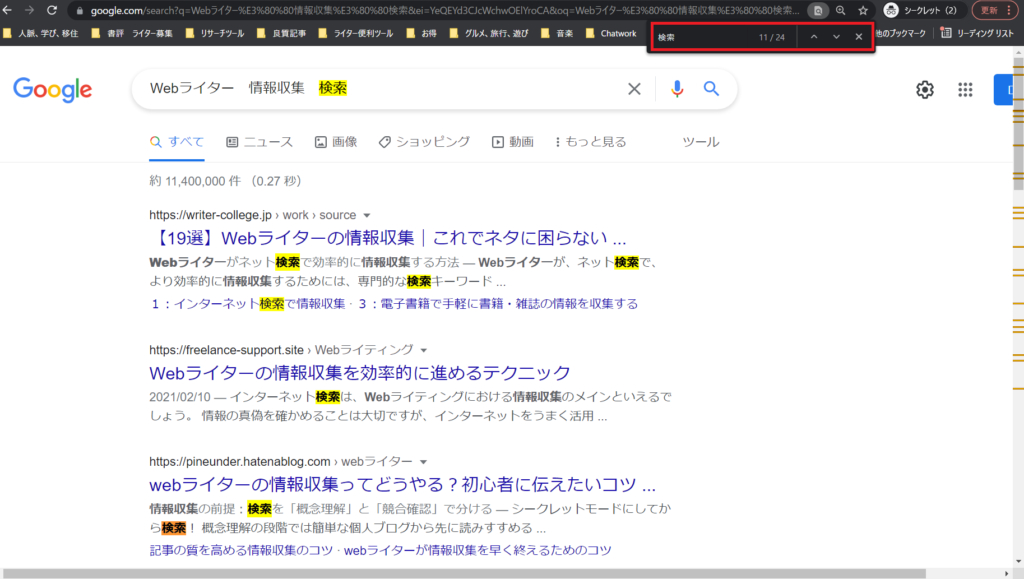

時短で情報を探すには、検索結果と記事内でページ内検索を活用する

まず検索結果に対して、ページ内検索(Windows Ctrl+F、Mac command + F)をします。すると画面の端に検索ボックスが出現するので、ここにキーワードを入力してEnterを押すと黄色いハイライトで表示されます。

これによりどの記事に求める情報があるか、フィルタリングをかけられます。

次に記事のタイトルをクリックしたら、記事内で再度ページ内検索をします。このキーワード周辺だけを読めば、自分に必要な情報であるかどうかが一瞬で分かります。

この2つの作業により、自分に関係ない情報をほぼ読まなくてすみます。

得た情報を3つの視点で深堀りする

得た情報をそのまま掲載しても、情報量が少なかったり、説得力が弱かったりする場合もあります。その場合、得た情報を下記の視点で深堀りしてみましょう。

- なぜ?

- それするとどうなるの?

- その情報から推論できることは?

どちらかと言うと、情報収集力よりも思考力が必要かもしれませんが、これにより情報を活用することに繋がり、他の記事にない情報を連想できます。もちろんこの3つを使って、検索キーワードを抽出してもOKです。

これらを繰り返すことで、他の記事にない情報を連想でき、差別化できる記事作成ができます。

Webライターのネタ探しに困らない情報収集の媒体15選

Webライターがネタを集めるには、オンラインとオフラインの2つがあります。

オンラインは時短で探せ、オフラインは濃い情報を得られます。どちらを選ぶかで、情報収集にかかる時間や記事のクオリティが異なるので、記事に合わせて選択しましょう。

オンラインで効率的に情報収集できる情報源

オンラインだと、以下のような情報でも簡単に探せます。

- ユーザーの検索ニーズとなる情報

- 信頼性の高い情報

- 最新情報・トレンド情報

- 論文・統計データの情報

PCやスマホで探す場合、ページ内検索をすれば不要な情報を読まず探せます。しかしGoogle検索して探す場合、信頼性の低い情報があります。そのためオンラインで探す際は、情報元の信頼性を確認するのは必須です。

ユーザーの検索ニーズを情報収集できる情報源5選

良質な記事作成を行うために、ユーザーの悩みや願望を把握することは必須です。以下の5つのツールを使うこと、検索意図(ユーザーが記事に求める内容)や潜在ニーズ(次に知りたい内容)を、分析できます。

- サジェストキーワード

- 関連キーワード

- 共起語キーワード

- Yahoo知恵袋

- オンラインサロン

「サジェストや関連、共起語キーワードを使って構成案を作った」

「だけど記事が上位表示(1~10位)されない」

そんなときは、ユーザーの知りたいこととズレている可能性があります。よりユーザーの悩みや願望を具体的に情報収集するために、知恵袋やオンラインサロンを活用しましょう。

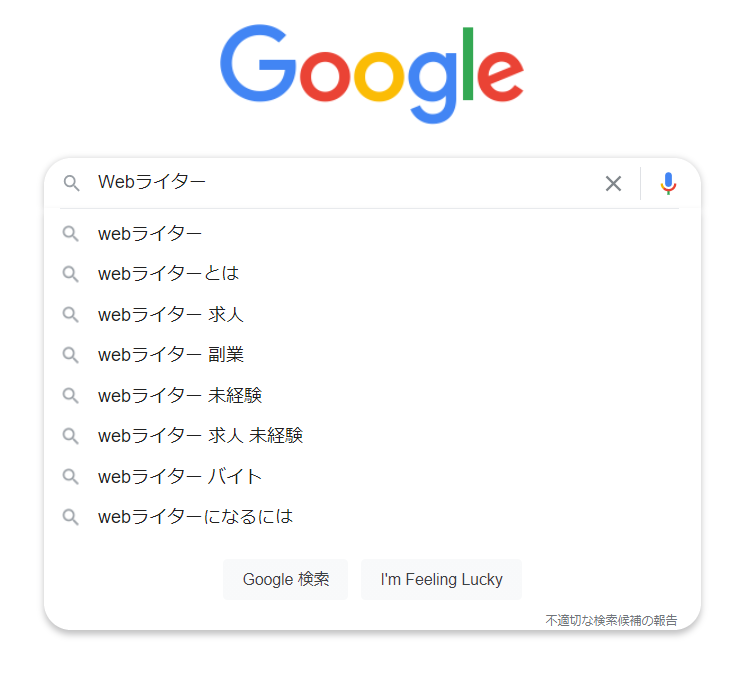

①【構成案のたたき台作成に活用】サジェストキーワード

サジェストキーワードとは、入力したキーワードをもとに、予測表示する候補キーワードのことです。ユーザーの検索回数の頻度をもとに作られているので、サジェストキーワードを使うとユーザーの検索ニーズをおおまかに把握できます。

このサジェストキーワードを情報収集するには、以下のツールがあります。

上記のツールは、構成案のたたき台の作成の参考に使うのが一般的です。

Googleの検索ボックスに表示されるのは、サジェストキーワードの中でも、特に検索回数が多いキーワードです。しかし表示数が少なく、ユーザーのニーズを把握しきれないので、ラッコキーワードやgoodkeywordを使うことで、全体像を把握できます。

またツールによって表示されるキーワードが異なるので、より多く洗い出したい場合は、併用がおすすめです。

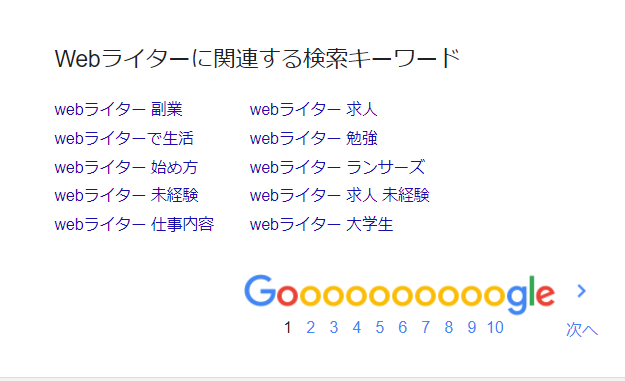

②【構成案作成の補完ツール】関連キーワード

関連キーワードは、入力したキーワードに対して、関連性が高く検索回数の多いキーワードのことです。一緒に利用されやすいキーワードを表示しており、よりユーザーが求めている可能性の高いニーズを把握できます。以下を使うと、関連キーワードを洗い出せます。

以上を使うとサジェストキーワードだけでは拾いきれない、ユーザーのニーズが見つかるので、補完ツールとして活用します。

GoogleやYahooの検索結果では10個ほど表示されますが、LSIGraphを使うと倍以上のキーワードが探せます。ただしキーワードによっては、関連度合いが高いものと低いものもあり、検索意図(ユーザーの求める内容)と、ズレていないかを把握した上で使う必要があります。

ちなみにサジェストキーワードや関連キーワードは、SEOライティングにも直結する内容ですので、高単価案件を獲得したいWebライターにとっては必須です。SEOライティングをもし勉強したいなら、Webライター講座で勉強すると手っ取り早く学べます。

SEOライティングとは人生のチートスキル!需要の高さは〇〇を分析すれば分かる

【評判&条件の徹底比較】おすすめのWebライター講座・スクール11選!

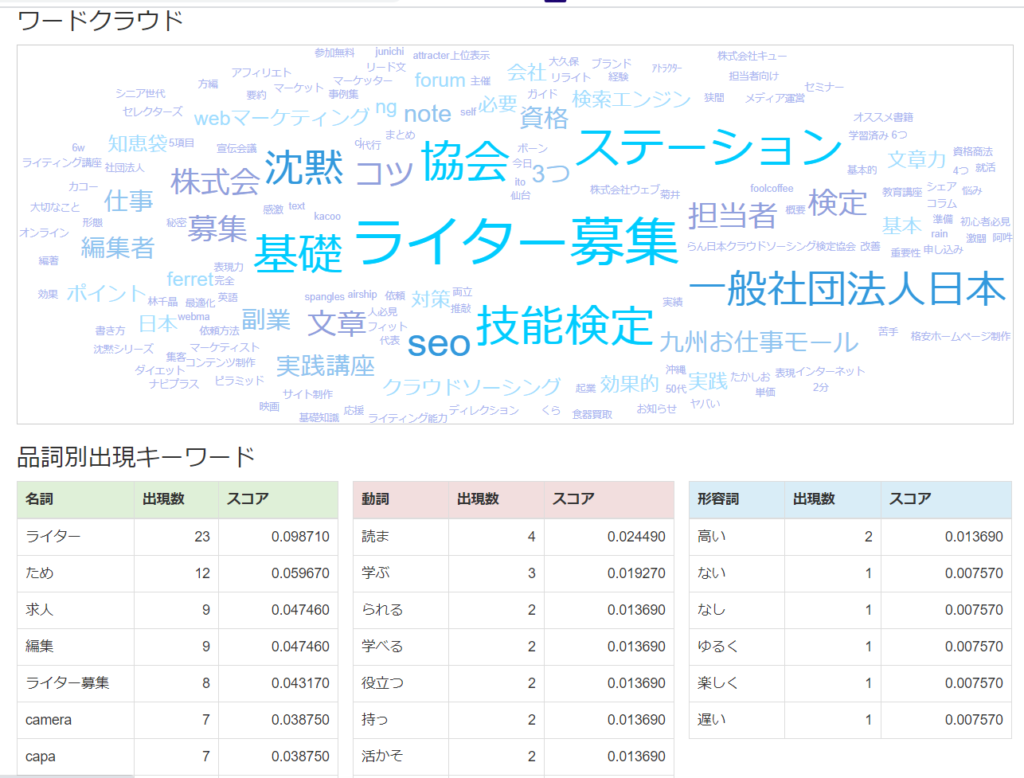

③【構成案の潜在ニーズの参考材料】共起語キーワード

引用:共起語分析ツール

共起語とは入力されたキーワードに関係なく、単語単体として一緒に利用される確率が高いキーワードのことです。この共起語をおさえることで、サジェストキーワードや関連キーワードには表示されないユーザーのニーズをリサーチできます。

以下を使うと、共起語をリサーチできます。

とはいえサジェストキーワードや関連キーワードと比べると、共起語の重要度は低いと言えます。しかしユーザーが本当に知りたいこと、次に知りたいことなどの潜在ニーズを予測するときに参考になります。

④【ユーザー分析を深堀りできる】Yahoo知恵袋

Yahoo知恵袋とは投稿者が悩みや疑問を持ちよって、知恵や知識を第三者が共有して解決するQ&Aサイトです。以下のような内容をYahoo知恵袋でリサーチできます。

- 悩みの具体的な内容

- どのような状態か

- どのような感情か

以上の内容からユーザー分析を行えるので、質の高い構成案を作るとき、記事をリライトして順位を上げたいときに使うのがおすすめです。

⑤【コミュニティで直接ニーズを深堀りできる】オンラインサロン

オンラインサロンとは、オンライン上の月額制コミュニティのことです。リアルビジネス~オンラインビジネスまで様々なのコミュニティがあり、そこでユーザーとのやりとりやコメントの内容からユーザーのリアルなニーズを深堀りできます。

コメントを書かずに見ているだけの人も多いので、コミュニケーションが苦手な人でも問題ありません。また中にはオフ会イベントもあるので、人脈探しにも有効です。

オンラインサロンの探し方は、「ジャンル名 オンラインサロン」で検索すると、簡単に探せます。

時短×信頼性の高い情報を収集をできる情報源3選

信頼性が高い情報を時短で探したいなら、以下の媒体で探すことをおすすめします。

- オウンドメディア

- 電子書籍

- Googleブックス

どの媒体も情報の信憑性を確認し、裏付けをとった内容なので、信頼性が比較的高いと言えます。ただ電子書籍のみ月額の費用が発生しますが、1ヶ月で380~908円ほどなので、コスパが良いと言えるでしょう。

①【ユーザーの理解を促すイラストや図解の参考も探せる】オウンドメディア

オウンドメディアとは、企業のWebサイトやブログを通じて、ブランディングや集客を行うためのメディアです。お役立ち情報を発信しているので、ユーザーの悩みや解決方法などの具体的な情報や、記事のテーマからどんな検索ニーズがあるかを、手っ取り早く情報収集が可能です。

また写真や図解も使われているケースが多いので、ユーザーの理解を助ける画像選定の参考にもなります。

オウンドメディアの探し方は、「ジャンル名 Webメディア」でネット検索するか、「オウンドメディアライブラリ」というプラットフォームで、検索すると簡単に探せます。

②【読み放題×ピンポイントで探せる】電子書籍

紙媒体の本と比べたときの電子書籍の最大のメリットは、キーワード検索ができる点です。そのため、調べたいキーワードの部分だけピンポイントで探せます。

また電子書籍を安価でたくさん読むには、読み放題を契約しましょう。読み放題サービスは以下のように複数あります。

| サービス | 月額 | 数量 | |

| 雑誌 | dマガジン | 400円 | 500誌以上 |

| 楽天マガジン | 380円 | 500誌以上 | |

| 書籍・雑誌 | Kindle Unlimited | 908円 | 200万冊以上 |

| au ブックパス (総合コース) | 562円 | 約2万冊以上 |

上記の読み放題サービスで探せるは、以下の通りです。

- 週刊誌

- ファッション誌

- ライフスタイル系

- 料理・暮らし・健康

- お出かけ・グルメ

- ビジネス・IT・国際

- スポーツ・趣味

自分の専門の情報が多い媒体を事前に確認してから、契約をしましょう。

③【無料で1200万冊以上を読める】Googleブックス

Googleブックスは、書籍内の全文を対象に検索できるサービスです。スキャン済みの書籍は1200万冊以上あり、幅広いジャンルの情報収集を無料で行えます。

著作権切れの書籍は全ページ、著作権で保護されている書籍は一部分のみ閲覧可能です。そのため購入しなくても、情報を参考にできます。また書籍の名称を入力しなくても、キーワードに関連性の高い書籍がヒットするので、参考となる本を簡単に探せます。

最新情報・トレンド情報を収集できる情報源2選

最新情報・トレンド情報は、競合の記事に優位性を加える1つの要素になります。そのため情報収集においての重要度は高いと言えるでしょう。以下の2つの媒体で最新情報・トレンド情報を探せます。

- Google・Yahooのニュース検索

Twitterでインフルエンサーをフォローしておくと、最新情報・トレンド情報を他人のリアクションやコメントと一緒に情報収集でき、人々の関心度合いを探れます。

またGoogle・Yahooのニュース検索だと、キーワード検索で探せるので、手っ取り早く見つけられます。

①【需要の高い情報と口コミ情報を探せる】Twitter

Twitterを利用する場合、各ジャンルのインフルエンサーをフォローしておくと、タイムラインに流れてくるので、効率的に情報収集ができます。

特徴としてTwitterは拡散性が高く、ユーザーの反応率を確認できるため、需要の高い情報を仕入れられます。しかしニュース検索と比べると、誤報もあるため注意が必要です。

またユーザーの口コミや悩みも見つかるので、アフィリエイトの商標記事への埋め込みにも使えます。

②【ニュース~オウンドメディアの記事まで探せる】Google・Yahooのニュース検索

Google・Yahooのニュース検索はTwitterと比べると、信頼性の高い最新情報・トレンド情報を探せます。時事ニュースからオウンドメディアの記事までヒットするので、キーワードに関する情報の一括検索が可能です。

また検索キーワードに合わせて、記事内の関連する部分を検索結果に表示してくれるので、自分に関係があるかを、一瞬で判断できます。

論文と統計データを情報収集できる情報源3選

記事内で主張の裏付けとして根拠を付け加える場合、論文や統計データを使うと信頼性が増すので説得力が出ます。以下の媒体から情報収集すると、根拠となる情報を探せます。

- GoogleScoLar

- 公共機関のHP

- マーケティングリサーチ

GoogleScoLarは、研究で深堀りできるジャンルの情報を探しやすい傾向があります。

また公共機関のHPでは統計やトラブルにおける周知などの情報、マーケティングリサーチにおいてはアンケートのデータやプレスリリースなどが見つかります。

①【論文検索ツール】:GoogleScoLar

GoogleScoLarは、論文検索として使われるGoogle検索サービスです。このGoogleScoLarは以下のような機能があります。

- 期間設定

- 関連性の高い順に並べ替え

- 引用元の数

- アラート

中でも引用元の数を参考にすると、論文の中でも信頼性の高い情報を探しやすくなります。それとアラートで検索キーワードを設定しておくことで、最新の論文が投稿されたら通知されるので、情報収集がラクになります。

私が使ってきた感想として、データで結論を出せるようなジャンルの場合は、探しやすい印象です。また論文の読み方としては、結論部分だけ目を通せば研究の内容がわかるので、ピンポイントで情報収集ができます。

②【統計データ・周知系の情報収集ツール】公共機関のHP

引用:国民生活センター

以下のそれぞれの媒体で、統計データや周知系の情報(副作用、使用上の注意など)が公開されています。

また地方自治体や協会に電話をして質問してみたり、問い合わせをしたりするとより深い情報を得られるのでおすすめです。

③【アンケート・統計データ・プレスリリースなどの情報源】マーケティングリサーチ

引用:リサーチリサーチ

マーケティングリサーチ会社のアンケートや統計データ、プレスリリース(報道機関向けの情報)を見るのも、信頼性の高い情報収集する場合に有効的です。特に利用しやすい媒体は、以下のとおりです。

特に、関連性の高いアンケートデータを提示すると客観性をプラスでき、より主張の信頼性を担保できます。そのため、ユーザーを納得させたいときにおすすめです。

オフラインで時間と労力を使って情報収集する情報源2選

オフラインで情報収集の選択肢を以下にまとめました。

- 人脈

- TV

オンラインと比べると時間はかかりますが、ネット上には濃い情報収集が可能です。

一般的にオンラインでの情報収集が多いため、オフラインで情報収集ができると、他のWebライターと差別化できます。したがって、クライアントからの評価も高くなると言えます。

①【1次情報の獲得】人脈

専門家や体験者などから直接話しを聞けると、1次情報を獲得できます。

人脈を探す方法として、FacebookやTwitter、オンラインサロンなどのコミュニティ内での知人、また周りの友人で専門性を持っている人から情報収集するのも1つ手段です。

またlinkedinはビジネス型のSNSとして活用され、プロフェッショナルの方とマッチングできるので、人脈形成に役立つと言えるでしょう。

②【広くて浅い~深い情報まで】TV

TVは以下のようなジャンルに関して、広くそして深く情報収集できるのでおすすめです。

- ニュース

- トレンド

- ビジネス

- 健康

- 美容

- 観光スポット

- グルメ情報

- アイテム

番組を探す方法としてYahoo!テレビの検索機能を使うと、検索ワードに関する番組を見つけられます。またテレビで情報収集するメリットとして、以下が挙げられます。

- 最新情報

- 信憑性の高い情報

- ネットにない情報

ただし、中には信憑性が低い場合もあるので裏取りも必要です。それと、初心者にも分かりやすい情報を伝える順番も参考になると言えます。

ネット(Google&Yahoo)検索のコツ

検索があらゆる情報収集の起点になることが多いので、Webライターにとって非常に重要です。上手に検索するときのコツを、2つまとめました。

- 検索結果の2ページ目まで見る

- 検索演算子を使う

検索エンジンは読まれる記事を上位表示します。そのため、検索ユーザーの8割ほどが初心者と言われているので、1ページ目には有益な情報がことも多いです。

また検索演算子を使わと、検索エンジンが入力したキーワードに対して勘違いをしている可能性があり、意図していない検索結果を表示している場合もあります。

①検索結果の2ページ目まで見る

「検索してもありきたりな情報が多い…」

検索結果の1ページ目だけを見ると、初心者向けの情報が多いため、ありきたりな情報ばかりのこともあるでしょう。そんなときは2ページ目まで見ることをおすすめします。

むしろ2ページ目の方が質の高い情報がある場合もあるので、上位記事との差別化ポイントになります。

②検索演算子を使う

検索演算子を上手に使うと、求めている情報をいち早く探すことができます。私が普段から使っている検索演算子を、以下にまとめました。

| 検索演算子を使った例 | 使うシーン | |

| マイナス検索 | -〇〇 | 不要なキーワードを除外するとき |

| 一致検索 | ”〇〇” | 検索結果が曖昧なとき |

| ワイルドカード | 情*収集 | 一部分の文字が不明なとき |

| or検索 | A or B | 類語も併せて検索するとき |

| filetype | 〇〇 filetype:pdf | PDFを探すとき |

| site: | site:URL 〇〇 | サイト内でキーワードを探すとき |

その他にも検索演算子はありますので、気になる方は下記のリンクより確認できます。

もし上記を見ても活用ができない場合、本講座の特典では在宅のWebライターの方向けに、検索力UPのためにケーススタディに合わせた具体的な検索方法を解説しています。この特典により、自分が集めたい情報を時短で集められ、記事の質を向上できます。

Webライターの執筆スピードを2倍にする2つのコツ

Webライターの執筆スピードを上げるコツを、以下にまとめました。

- 最初に本文のアウトラインを作ってから情報収集をする

- 日頃から情報をストックする

構成担当する人の場合は、作成の際に情報収集ができます。しかし執筆だけの場合はいきなり記事を書き始めると、言いたいことがまとまらなかったり、不要な情報収集をしたりする可能が…。

①最初に本文のアウトラインを作ってから情報収集をする

Webライターの執筆スピードを上げるために、最初に本文のアウトラインを作ってから情報収集をすることをおすすめします。先にアウトラインを作ることで、不要な情報が分かるので、ムダな情報収集が減ります。

私の場合は見出しの本文に結論や理由、他に必要な切り口などを仮説でいいので書いて、アウトラインを作っています。まったく知らだと仮説の精度が低いので、最初はそこまで早くなりません。しかし知識が身についてくると、仮説の精度が上がってムダな情報収集がなくなります。

②日頃から情報をストックする

自分の専門のジャンルの情報を日頃からストックすると、執筆のときに情報収集する量を減らせます。おすすめなのは、以下の2つのツールです。

- Evernote web clipper

- Googleアラート

②-1【執筆のときにストックから簡単に検索できる】Evernote web clipper

引用:EVERNOTE

「この情報は今執筆する記事では使わないけど、あとで使えそう」

こんなときは、Evernote web clipperの使用をおすすめします。Evernote web clipperは、無料でクラウドに記事のページを保存可能です。しかも1ヶ月で60MBまで保存できるので、1ヶ月で50ページ前後ストックできます。

また、フォルダ内を検索する機能と記事内を検索する2つ機能があるので、あとから探すときに簡単に探せるので執筆作業がラクになります。

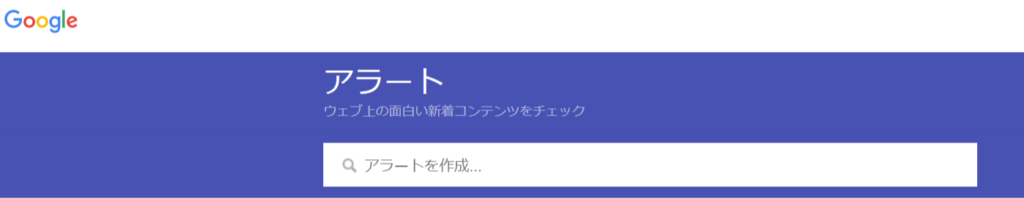

②-2【自分の代わりに最新情報をウォッチする】Googleアラート

自分の専門で最新の情報をウォッチしておきたい場合、Googleアラートがおすすめです。Googleアラートにキーワードを設定しておくことで、自分の代わりに最新情報をウォッチしてくれるので、とっても効率的です。

また言語設定ができるので、海外の情報収集に活用できます。そのため、専門の情報を日本と海外から仕入れることで、さらに専門性の向上を期待できます。

その他にもWebライターの執筆スピードを上げるためには、作業別のライティングツールを使うのがおすすめです。

Webライターの情報収集する上での2つの注意点

Webライターの情報収集をする上での注意点は、以下の2つです。

- 1記事分の情報収集を一気に行ってから執筆する

- 時間を計測して情報収集する

①1記事分の情報収集を一気に行ってから執筆する

情報と執筆を行き来するとどっちも中途半端になり、作業効率が低下します。そのため、情報収集と執筆を切り分け、非常に効率的に進めることができます。

1記事分すべて情報収集を行い、執筆したあとに不足している箇所があれば、あとから行うことで効率的な執筆作業が可能です。

②時間を計測して情報収集する

情報収集する上で気をつけたいのが、悩んでいる時間や不要な情報による気が散っている時間を減らすことです。そのため時間計測しながら情報収集することで、2つを削減できます。

また、あらかじめ「1時間で1000文字は書く」とった定量的な目標を立てておくことで、集中力が高まるのでおすすめです。

情報収集力が上がると記事のクオリティと執筆スピードが上がる

情報収集力を鍛えるために、日頃から情報源の選択肢を増やし、その媒体にはどのような情報が集まっているのかを見ておきましょう。

また人が集まるところに情報があるので、特定のジャンルに詳しい人はどこに集まるのか、誰がその情報を持っているのかを考えてみると、情報収集が上手になります。

それと情報収集の選択肢を増やし、媒体の特徴を明確化する機会を1度設けてみると、あとあと役立つのでおすすめです。